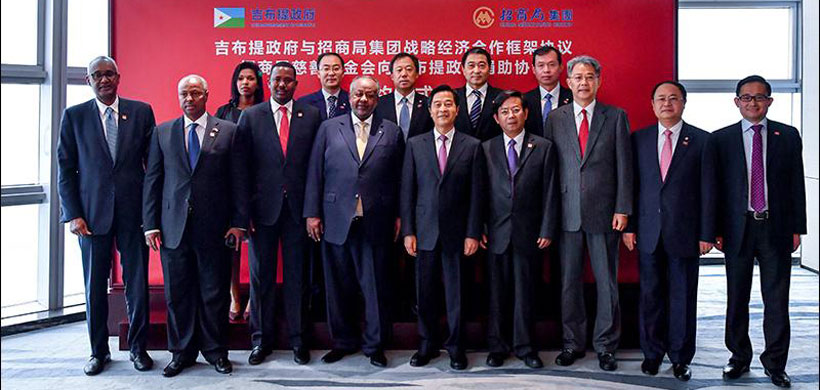

Le chef de l’État, Ismaïl Omar Guelleh a effectué une visite officielle en Chine du 23 et 25 novembre. La délégation officielle comptait dans ses rangs les ministres des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, des Investissements, Ali Guelleh Abdoulkader, et de la Santé, Djama Elmi Okieh. Assistaient également à ces échanges au sommet le président de l’autorité des ports, Abdoulkader Omar Hadi, et notre ambassadeur accrédité à Pékin, Abdellah Abdillahi Miguil.

Au cours de cette visite, Ismaïl Omar Guelleh et Xi Jinping ont eu plusieurs entretiens ; les deux pays ont aussi signé des accords bilatéraux économiques, commerciaux et d’investissement, tournés notamment vers l’Éthiopie et le COMESA.

Ce voyage diplomatique au pays du panda semble confirmer que le temps des dictées depuis l’extérieur est terminé. C’est dorénavant Djibouti qui fixe le tempo, avec sa nouvelle doctrine de politique étrangère : parler avec tout le monde, n’appartenir à aucun bloc, entretenir « des relations équilibrées avec tous ses partenaires »… Cette visite en est la consécration. Djibouti semble avoir trouvé le point d’équilibre et, dans cette configuration unique, Ismaïl Omar Guelleh apparaît plus que jamais comme le maître des horloges. C’est lui qui décide qui sera autorisé à positionner une emprise militaire en République de Djibouti, à agrandir ses installations, tout comme il entend désigner celui qui portera ses couleurs pour lui succéder… Quoi que sur ce dernier point, rien n’est certain : la lecture politique des derniers événements au Zimbabwe ne permet plus de tirer des plans sur la comète et incite à la prudence.

Jeune Afrique du 12 novembre publie un dossier spécial de 14 pages intitulé « Djibouti, dans la cour des grands ». Le gouvernement investit fréquemment dans les colonnes de ce magazine parisien pour délivrer quelques messages subliminaux sous la plume de l’éditorialiste François Soudan, et de son confrère Olivier Caslin, ce numéro ne fait pas exception. Que peut-on en retenir ?

Des coqs de basse-cour en uniformes

« “Il faut gérer le poulailler” résume un consul étranger. Et c’est ce que les autorités djiboutiennes apprennent à faire, avec un corps diplomatique toujours plus étoffé où chaque silence, chaque absence laisse dorénavant libre cours à toutes les interprétations, au gré des grilles de lecture de chacun ».

On assisterait donc à des comportements comparables à ceux de coqs dans une basse-cour entre ces militaires installés confortablement dans le poulailler semble nous dire Olivier Caslin. Rien de vraiment étonnant, la situation est unique au monde. Djibouti, est le seul endroit où des bases militaires françaises, américaines, italiennes et japonaises cohabitent sur un même terrain de jeu d’à peine 23 000 km2. Et dire que les Saoudiens auraient pu y installer aussi une base si les Américains n’avaient réussi à les en dissuader de crainte que cette emprise, conjuguée à la forte présence de réfugiés yéménites, n’accroisse les risques d’attentats sur le sol national.

La décision d’ouvrir une base militaire à Djibouti n’était pas anodine pour les Saoudiens. Ils cherchaient à envoyer un signal fort à l’Iran : ce pied à terre à l’entrée du Bad el-Mandeb aurait été une position centrale sur l’axe contrôlé par l’embouchure du détroit, par lequel transite 10% du pétrole mondial, et 20% des échanges commerciaux internationaux de marchandises dans le voisinage immédiat du Yémen, où sont présentes également les troupes des plus grandes puissances militaires du globe. Les Saoudiens sont durement éprouvés au Yémen, où les troupes de l’opération Restore Hope, sous leur commandement, ne parviennent pas à bouter les Houtis hors de Sanaa. C’est un véritable camouflet : presque trois années après l’intervention militaire, la situation reste inchangée.

Il faut dire aussi que le gouvernement djiboutien n’était pas enchanté par le fait d’accueillir sur le territoire national une infrastructure militaire saoudienne ; il aura fallu ruser de concert avec les Américains pour éconduire - le plus poliment possible - ces partenaires aussi généreux qu’encombrants et fougueux dans leurs gesticulations qu’un éléphant dans un magasin de porcelaine. Mais de quoi les Saoudiens ont-ils si peur ? Depuis quand le rétablissement d’un gouvernement légitime après un coup d’État, peut-il justifier de sacrifier près de 9 000 vies, de provoquer 50 600 blessés, de détruire les infrastructures essentielles d’un pays, de jeter sur la route près de trois millions de personnes et de condamner 80% d’un peuple, que l’on dit vouloir sauver, à l’assistance humanitaire [1]…

Parmi ces coqs en uniformes, les japonais seraient les moins ravis du débarquement des troupes chinoises à Djibouti selon le journaliste Olivier Caslin. Le chef de l’État, expliquait en mars dernier, dans les colonnes du magazine parisien dédié à l’Afrique, que les inquiétudes des militaires du pays du soleil levant étaient plus aiguisées que ceux des Américains. « Ils ont d’ailleurs demandé un agrandissement de leur emprise, et nous allons leur donner satisfaction, en partie » [2].

Une nouvelle infrastructure militaire navale pour les japonais à Obock ?

L’ouverture de la base chinoise a irrité le Japon, considérant celle-ci comme une forme de provocation. Il faut savoir que le Japon estime sa position à Djibouti comme un outil stratégique dissuasif, sans menacer directement les approvisionnements chinois circulant sur cette importante voie maritime, mais adressait tout de même un message… Match nul donc ? Plutôt avantage à l’Empire du Milieu, puisque l’arroseur se retrouve, si l’on peut dire... arrosé. Comment est–ce possible ?

Initialement, lors de l’inauguration le 5 juillet 2011, il était juste question que, la base japonaise d’une superficie de 12 hectares, positionnée au sein des installations aéroportuaires d’Ambouli, appuie les opérations de lutte contre la piraterie de la Task Force 151. Sa superficie était suffisante pour faire stationner ses avions P3 Orion et inclure l’espace de vie de ses troupes au sol, estimées à 600 hommes… Maintenant des agrandissements sont attendus. Il sera difficile de gagner un pouce de surface supplémentaire, la base étant confinée, prise en sandwiches, entre la base américaine, le centre Boukoul et l’aéroport international d’Ambouli… Cependant une publication récente de Michael Edward Walsh, chercheur pour les études africaines à l’Université Johns Hopkins [3], nous apprend que le gouvernement japonais a réussi à dénicher environ 3 ha supplémentaires et que, des négociations seraient en cours, entre les deux pays pour convenir de la location du site, il annonce l’officialisation de cette décision pour la semaine prochaine.

Après l’étonnement et les crispations, il ne fait pas doute que, cette nation insulaire projette d’apporter rapidement une réponse à la hauteur du défi qui lui est posé. Partant de ce postulat il paraît difficile de se persuader qu’une surface supplémentaire de 3 ha puisse être considérée comme une réponse suffisante pour contrebalancer l’influence de l’Empire du Milieu ?

Un ballet diplomatique japonais

Il se joue un ballet diplomatique depuis près d’une année, qui s’est accéléré ces derniers mois et qui donne lieu à un ensemble d’allers/retours Tokyo-Djibouti-Tokyo pour régler les différents aspects liés à l’agrandissement de l’emprise militaire dont le principe avait été accepté par le chef de l’Etat. Le pays du soleil levant ne souhaite pas se laisser distancer par son meilleur ennemi, la Chine. Il peut sembler que la seule réponse acceptable pour Shinzo Abe pour relever ce nouveau challenge de l’Empire du Milieu, devrait être du même calibre, et donc naval.

Selon des informations recoupées, la probabilité est forte que, le gouvernement japonais soit parvenu à un accord pour la construction d’une base navale à Obock. Il faut observer l’intense ballet diplomatique de hautes personnalités japonaises sur nos côtes depuis l’annonce de l’ouverture d’une base chinoise à Djibouti, dont notamment la venue en août 2016, de la ministre nippone de la Défense Mme Tomomi Inada [4]], accompagné du chef-adjoint de l’état-major général des Forces d’auto-défense du Japon, le général Kazuaki Sumida, ou bien encore on peut observer les 4 et 5 mai 2017 [5], celle du vice-ministre parlementaire du ministère de la défense du Japon, Hiroyuki Miyazawa, puis le 13 septembre 2017, la visite du ministre délégué auprès du ministre de la défense du Japon Tomohiro Yamamoto [6], suivi dans la foulée de celle le 28 septembre 2017 du sous Chef-d’Etat major, le général Motomatsu, et au cours de ce mois en cours, le 12 novembre 2017 [7] le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères du japon, Masahisa Sato. Ces nombreuses consultations entre les gouvernements des deux pays visent à affiner les paramètres de cet élargissement des capacités de prévention et d’intervention de la future emprise de Tokyo en République de Djibouti. Sans ambiguïté le Japon joue la carte du réalisme et cette politique s’inscrit dans le prolongement de ces nouveaux accords de coopération militaire avec des puissances étrangères, comme avec la France le 13 mars 2015 [8], l’Inde le 30 mars 2015 [9], l’Australie le 15 janvier 2017 [10], l’Italie le 23 mai 2017 [« Italie et Japon, renforcement de la coopération en matière de Défense », 23 mai 2017.]], l’Allemagne le 17 juillet 2017 [11] et la Grande-Bretagne le 31 aout 2017 [12].

Enfin une lecture attentive du livre blanc de la défense japonais[« National defense program guidelines for fy 2014 and beyond », 17 décembre 2013, PDF en ligne.]] laisse peu de place au doute sur le type de réponse « pro active » susceptible de l’emporter chez les responsables militaires japonais pour continuer à tenir la dragée haute à la Chine. Comme le souligne ce document de stratégie militaire, le Japon a de nombreuses fragilités, dont la principale est sa situation insulaire qui le rend largement dépendant du commerce maritime international pour son approvisionnement en nourriture et en ressources naturelles. D’où la nécessité pour ce pays de veiller qu’en tout temps, les mers soient ouvertes et libres à la circulation prévus par les principes fondamentaux du droit et de la liberté de navigation. L’extrême nécessité d’une emprise navale en république de Djibouti se fait de plus en plus jour.

« Concernant les activités chinoises ayant un impact significatif sur la sécurité régionale, le Japon encouragera le dialogue sur la sécurité et les échanges avec la Chine afin de renforcer la compréhension mutuelle et développera des mesures de confiance pour prévenir les situations imprévues. Le Japon maintiendra une attitude calme et ferme face à l’expansion et à l’intensification rapides des activités chinoises sur la mer et dans les airs autour du Japon.

Il est très difficile pour un seul pays de répondre par lui-même aux défis de la sécurité mondiale. De plus, à mesure que les rôles des forces militaires se diversifient, ces forces ont de plus en plus l’occasion de jouer un rôle important non seulement dans la prévention des conflits et le maintien de la paix, mais aussi dans la reconstruction post-conflit et l’établissement de relations amicales.

Par conséquent, le Japon encouragera diverses initiatives visant à améliorer régulièrement l’environnement de sécurité mondial en coopération avec la communauté internationale. […] Afin de répondre à diverses situations de manière opportune et appropriée et de protéger la vie, la propriété de ses habitants, la souveraineté de ses terres, de sa mer et de son espace aérien, le Japon atteindra la supériorité en terme de renseignements grâce à des activités ISR permanentes dans une vaste zone environnante, en acquérant une compréhension constante des développements militaires dans d’autres pays afin de détecter rapidement tout signe de développement potentiellement dangereux.

Grâce à ces activités, le Japon manifestera clairement sa volonté de ne pas tolérer de changement de statu quo par la force, empêchant ainsi diverses situations de se produire ». Et le cas échéant « le Japon mettra en œuvre une réponse efficace adaptée à chaque situation, même dans les cas où plusieurs événements se produisent de manière consécutive ou simultanée ».

L’arrogance des Chinois… dans cette guerre de position

« Comme cela a été le cas lors de la réception officielle du président indien, Ram Nath Kovind, le 4 octobre, devant l’ensemble des représentations diplomatiques implantées à Djibouti, mais en l’absence – très remarquée et commentée en coulisses – de l’ambassadeur chinois. « Pékin a voulu signifier son agacement devant la volonté djiboutienne de développer un partenariat économique avec l’autre géant asiatique », veut croire le chargé d’affaire d’une ambassade occidentale, pendant qu’un de ses collègues, en poste dans un autre consulat, y voit carrément une illustration de « l’arrogance des Chinois depuis qu’ils disposent de cette base. [13] »

Olivier Caslin qualifie les prêts concédés à notre pays par la Chine d’usuraires… Est-il possible que le président Guelleh puisse considérer avec le recul les engagements financiers pris comme des sortes de chausse-trappes, et estimé ne pas avoir été suffisamment payé en retour de sa décision d’autoriser une position militaire chinoise, en dépit des pressions inouïes subies pour le faire revenir sur sa décision ?

Dans le même temps il faut considérer que l’Inde entre à son tour dans le jeu. Ce grand pays veut également en être ! Les ambitions économiques de, cet autre géant asiatique, pour l’Afrique sont connues depuis longue date, sauf que ses intentions, ici, sont avant tout sécuritaires et s’inscrivent dans le prolongement de l’alliance militaire nouée avec le Japon et les Etats-Unis d’Amérique.

Cette nouvelle alliance militaire a d’ailleurs effectué en juillet dernier d’importants exercices militaires conjoints dans l’océan Indien. Le président américain Donald Trump les auraient même qualifiés « de plus large exercice militaire jamais conduit dans l’océan Indien. […] Modi obtient ce qu’il voulait : un partenariat stratégique avec les États-Unis et un durcissement de la ligne américaine contre le Pakistan, allié historique des Nord-Américains. Trump, lui obtient un allié de choix contre le terrorisme islamiste et une puissance capable de contre-balancer l’influence de la Chine en Asie. L’Inde sera le bras-armé de la politique anti-chinoise de Trump » [14]. Peut-on retenir de ce troc sans vouloir trop simplifier les enjeux géostratégiques et économiques sous-jacents à cette alliance militaire, que finalement, « les ennemis de mes ennemis, sont mes amis » ?

Dette

« Officieusement, l’arrivée à échéance des premiers remboursements de la colossale dette publique détenue par la Chine – plus de 60% du PIB actuellement – commencerait à inquiéter les autorités djiboutiennes, selon ces derniers, le Parlement djiboutien a adopté une loi très controversée, fin octobre, autorisant le gouvernement à renégocier unilatéralement les contrats publics. Les responsables djiboutiens expliquent qu’elle a été passée pour garantir les intérêts du pays, en matière de contenu local, notamment dans l’emploi. Mais beaucoup estiment qu’elle doit surtout permettre aux autorités locales de rediscuter des taux d’intérêts, quasi usuriers, imposés par Pékin pour la réalisation de certains équipements. (…) Vu la hauteur des investissements en jeu – 14 milliards de dollars – et l’interdépendance des relations entre la Chine d’un côté, Djibouti et l’Ethiopie de l’autre, les gouvernements ont tout intérêt à trouver un compromis satisfaisant pour tout le monde. » [15].

Les éléments avancés laissent à penser que toutes les options auraient été envisagées dans le cas échéant où les Chinois refuseraient de réviser les conventions financières. Une épée de Damocles est brandie, « une loi très controversée […] autorisant le gouvernement à renégocier unilatéralement les contrats publics »… Ces questions de la dette ont été au centre notamment des discussions du président de la République à Shenzen, au siège de la China Merchants Holdings, qui détient « 23,5% du capital du Port Autonome International de Djibouti et de 23,1% dans celui de Djibouti Free Zone pour la somme de 185 millions de dollars US » [16]. On peut supposer que l’annonce a dû faire l’effet d’une douche froide à nos partenaires chinois. Olivier Caslin laisse entendre qu’il subsiste un grand flou quant aux objectifs réels derrière cette nouvelle législation : « là encore, la rumeur va bon train. Seule certitude, comme l’aurait annoncé dernièrement en petit comité Zhang Guoqing, l’ambassadeur de Chine dans le pays, « Djibouti payera ». Ce n’est pas la première fois que Pékin est confronté à une telle situation en Afrique. Mais c’est une première pour Djibouti » [17].

Que nous apprend, le rapport du Fonds monétaire international (FMI) d’avril 2017, sur la situation de la dette de Djibouti et les prêts auprès des banques chinoises. « Pour atteindre leurs objectifs de développement, les autorités ont lancé un vaste programme d’investissements financé par l’emprunt, d’où un accroissement de la dette extérieure, qui est passée de 50 à 85 % du PIB en deux ans (graphique1). A la fin 2016, la dette extérieure était due à hauteur de 32% par l’administration centrale, tandis qu’elle était constituée à hauteur de 68% d’emprunts contractés par les entreprises publiques et garantis par l’Etat – dont 77 % auprès de la banque chinoise EximBank. Un grand nombre des prêts existants sont de nature concessionnelle ou quasi-concessionnelle. (…) Cette flambée des investissements continue d’exercer une pression considérable sur les finances publiques. Le budget de l’administration centrale – qui selon la définition des autorités n’inclut pas les deux grands projets d’investissements de l’aqueduc et de la ligne ferroviaire, entrepris par des entreprises publiques – visait un léger déficit de 0,4 % du PIB en 2016. Si l’on inclut les deux projets, le déficit budgétaire global est estimé à 16 % du PIB, en baisse par rapport aux 22 % du PIB en 2015, en raison du profil des décaissements relatifs au projet de la ligne ferroviaire ».

Cette situation empirique conduit notre confrère du magazine parisien à cette formule lapidaire... à l’adresse probablement de Xi Jinping : « Il ne faudrait pas qu’un endettement trop important vienne mettre en péril l’édifice patiemment construit tout au long de ces quarante dernières années » [18]. A t-il été entendu ?

La Chine, moteur de l’interprétation économique régionale

La Chine s’est tournée indéniablement vers l’Éthiopie et la République de Djibouti pour sécuriser ses approvisionnements de produits pétroliers en assurant le financement d’infrastructures dans les domaines de l’énergie et des transports pour sceller une coopération régionale plus poussée, accélérée, tout en renforçant la position géostratégique de Djibouti… vis-à vis de la Chine, mais également de ses partenaires traditionnels. C’est ainsi qu’un pipeline de 700 kilomètres capable de transporter jusqu’à 12 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an, une usine de liquéfaction et un terminal GNL vont voir le jour. « La société chinoise Poly GCL a obtenu des concessions d’exploitation de gaz dans la région de l’Ogaden en vue de construire un pipeline de gaz naturel entre l’Éthiopie et Djibouti. Cette société souhaite construire une usine de liquéfaction de gaz naturel à Djibouti ainsi qu’un terminal de chargement de GNL [19]. A ce titre, un accord cadre entre le gouvernement de Djibouti et la société chinoise a été signé à Beijing en octobre 2014. Les retombées de ce projet seront immenses et vont toucher entre autres l’emploi, la formation professionnelle, l’industrialisation… Ce projet représente le plus gros investissement que notre pays ait connu, il s’agit de quatre milliards de dollars, dont trois seront engagés en République de Djibouti. Enfin il faut savoir qu’en parallèle de l’usine de liquéfaction, une centrale électrique à gaz sera construite. Elle sera une source d’électricité sûre, permanente et à bas prix au service de la population », avait expliqué dans nos colonnes Omar Assoweh Guedi, directeur général de la SHID.

Enfin, ce dont il est question, plus largement, est la volonté de la Chine de créer une nouvelle route d’approvisionnement, provoquant par la même occasion de nouveaux équilibres dans la région. La base navale militaire inaugurée le 2 aout dernier, est au coeur de cette stratégie. Elle trouve son prolongement/pendant dans l’axe du détroit de Malacaa, sur l’archipel des Spratleys, avec la création d’îlots artificiels à grands coups de remblais pour y installer également des infrastructures militaires. Cela a tout l’air d’une stratégie à très longue vue...

Les investissements chinois à Djibouti couvrent principalement les secteurs stratégiques

Les investissements chinois à Djibouti ne sont pas le fait du hasard, ils s’articulent autour de la chaîne logistique, à savoir les routes, les chemins de fer, les ports en eaux profondes, les zones franches, les zones économiques spéciales et les aéroports. Ils servent donc, à soutenir la croissance chinoise, puisqu’ils vont permettre une meilleure pénétration des produits manufacturés chinois dans la zone économique du COMESA, ainsi qu’à fluidifier et à sécuriser les importations de matières premières dont la Chine a tant besoin… tout en servant nos intérêts.

« Pour lutter efficacement contre le chômage, il est établi qu’il faut déclencher un processus d’industrialisation, c’est exactement ce que nous sommes en train de réaliser en accélérant le développement du parc industriel dans la nouvelle Djibouti Free Trade Zone. A travers le projet ambitieux de parc industriel, avec une première phase de 4 km2, qui sera construit en moins d’un an et qui permettra la création de plusieurs milliers d’emplois grâce aux investissements directs étrangers qui affluent massivement. Plusieurs milliards de dollars seront engagés dans ces projets avec l’appui de notre partenaire China Merchant Holdings, ils permettront la création de plusieurs milliers d’emplois », nous déclarait pour justifier de la pertinence de ce partenariat Ilyas Moussa Dawaleh, ministre de l’économie et des finances, chargé de l’industrie.

Seuls les projets d’infrastructures touristiques du groupe Touchroad sortent de ce schéma, même si l’on peut considérer que, comme la clientèle cible est également chinoise, le retour sur investissement est assuré, puisque les Chinois ne partent en vacances que dans les destinations autorisées (Approved Destination Statut de la China National Tourism Administration). Djibouti, en fera évidemment partie.

Le fait que la Chine ait décidé de jeter son dévolu sur Djibouti et d’y installer une base militaire, sa première à l’étranger, devrait nous rassurer sur le fait que les investissements chinois, même s’ils devaient sensiblement fléchir ailleurs, seront épargnés pour la plus grande partie en République de Djibouti. Ce grand pays millénaire pourvoyeur de croissance va donner un coup d’accélérateur à notre croissance économique, cela en fait donc, un allié de choix, un partenaire privilégié … à la condition toutefois que ses chalutiers cessent de piller nos eaux territoriales et que, ses groupes miniers respectent scrupuleusement la législation sur l’environnement dans les projets qu’ils vont mener au Lac Assal. D’ailleurs à ce propos, à combien s’élève les droits miniers versés au Trésor public pour l’obtention/acquisition de la concession minière de la Salt Investment S.A aux délimitations géographiques gigantesques, et aux opportunités des ambitions minières considérables, bien au delà, de la simple récolte de sel marin ? Les énormes retombées attendues avaient d’ailleurs incité Emerging Capital Parteners (ECP)[28] - fonds d’investissement américain - à investir 30 millions de dollars dans le projet de la Salt Investment S.A [20]. Aujourd’hui la Chine [21] et des partenaires locaux reprennent les billes. Là encore, quelle est la contrepartie pour les droits octroyés (il s’agit d’un investissement déclaré de 220 millions de dollars) ? Quelles sont les règles environnementales imposées pour veiller à ce que notre patrimoine naturel ne soit pas saccagé ?

Conclusion

« Incroyable tour de passe-passe. En dix ans, tout a basculé très vite. (…) Jouer de sa position géographique stratégique à l’entrée de la mer rouge pour devenir le hub des armées étrangères et s’assurer ainsi de confortables recettes budgétaires », relève la journaliste Anne Bauer. [22].

Dans cette partie de poker menteur entre puissances nucléaires pour se positionner à proximité du détroit du Bad el-Mandeb, tous les joueurs déploient des trésors de génie avant tout pour déjouer les ruses, les manigances et les alliances nouées… Tandis que les antes que, doivent mettre les joueurs dans le pot monte d’un cran à chaque main, le nombre de joueurs autour de la table pourtant ne diminue pas…

La Russie revient dans la partie de manière fracassante, prenant vraisemblablement pied, dans un avenir proche au Soudan d’Omar el-Bachir [23]... Pour rappel Djibouti n’avait pas donné suite à la demande de pied à terre naval Russe à Obock. Cette ligne rouge avait été édictée par le président américain Obama, en mai 2014, lors de sa rencontre à la Maison Blanche avec le président Guelleh : « you can’t have Russian base in Djibouti ». La table de blackjack risque bientôt de se jouer à huis clos devant l’affluence : base turque en Somalie [24], bases émiratis à Berbera [25] et en Erythrée [26], même les Egyptiens viennent d’en inaugurer une gigantesque à missions multiples à El Hammam pour protéger notamment la navigation en mer Rouge [27]. Qui seront les suivants : l’Inde, l’Australie, la Corée du Sud... ?

Un nouvel ordre mondial émerge, où les anciennes puissances coloniales, dont notamment la France mais aussi l’Union européenne, perdent leur leadership historique au profit des pays « émergents », et dans lequel, il n’y a pas d’un côté le camp du bien et, de l’autre celui du mal, contrairement à ce que l’on voudrait nous faire croire. Ismaïl Omar Guelleh n’a pas tardé à formater sa base de données et à installer les nouvelles applications sur son disque dur. C’est révélateur d’un certain talent politique à percevoir ce qui structure les relations entre les États. Mahmoud Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères l’avait résumé à sa manière très imagée et fleurie à l’occasion du séminaire gouvernemental de 2009 : il s’agit de saisir les opportunités pour « traire le lait des mamelles de la vache autant que faire se peut »… L’illustration est malheureuse mais elle a le mérite de parler d’elle même !

Ceci dit, l’arrivée d’un Donald Trump décomplexé et imprévisible - dans une relation en dents de scie avec la Chine populaire - peut rebattre les cartes du jeu... Comme dit le dicton, l’occasion fait le larron. C’est la raison pour laquelle on ne serait trop recommander de veiller à effectuer des mises à jour régulières des logiciels installés afin d’éviter un bug irréversible !

Mahdi A.

[1] « Réouverture d’un port et d’un aéroport pour l’aide humanitaire au Yémen », Le Monde, 22 novembre 2017.

[2] Jeune Afrique, numéro 2933, 26 mars 2017.

[3] Michael Edward Walsh, « The Expansion of the Japan Self-Defense Force Base in Djibouti« , DefenCeWeb,, 24 novembre 2017.

[4] « Le Président de la République reçoit la Ministre japonaise de la Défense », 15 août 2016

[5] « Visite officielle du vice-ministre parlementaire du ministère de la Défence du Japon à Djibouti », 6 mai 2017.

[6] « En visite de travail à Djibouti, M. Yamamoto s’entretient abec le ministre de la Défense », La Nation, 14 septembre 2017.

[7] « Site du MAE », 16 novembre 2017.

[8] « La France et le Japon signent un accord de coopération militaire, 13 mars 2015.

[9] « L’Inde signe des accords de Défense avec le Japon »,VoltaireNet, 31 mars 2015.

[10] « L’Australie et le Japon renforcent leurs liens de défense face à l’instabilité en Asie« , Mirastnews, 15 janvier 2017.

[11] « L’Allemagne et le Japon ont signé un accord de coopération militaire », 27 juillet 2017.

[12] « Le Japon et le Royaume-Uni renforcent leur coopération militaire », RFI, 31 août 2017.

[13] « Djibouti au centre d’une guerre d’influence entre l’Occident et la Chine », Jeune Afrique, 22 novembre 2017.

[14] « Etats-Unis, Chine, Inde : jusqu’où ira la montée des tensions ? », Le Vent Se Lève, 12 juillet 2017.

[15] Jeune Afrique, 22 novembre 2017, op. cit.

[16] « Un partenariat qui fait ses preuves », La Nation, 10 septembre 2013.

[17] Jeune Afrique, 22 novembre 2017, op. cit.

[18] Jeune Afrique, 22 novembre 2017, op. cit.

[19] « Institutions internationales

Le projet gazier Djibouti-Ethiopie franchit un nouveau palier », financialafrik.com, 26 octobre 2017.

[20] « Djibouti : a legacy of the salt trade », juin 2009, Télécharger le PDF.

[21] « Projet de bromure sodium au lac Assal », La Nation, 23 août 2017.

[22] Anne Bauer, « L’avenir de Djibouti s’écrit avec la Chine », Les Échos, 1er mars 2017.

[23] « Omar Al-Bachir se propose comme “clé de la Russie en Afrique” », Le Monde, 23 novembre 2017.

[24] « La Turquie inaugure une base militaire en Somalie », RFI, 1er octobre 2017.

[25] « Somaliland : feu vert pour une base militaire émiratie », BBC, 13 février 2017.

[26] « Les EAU construisent leur première base militaire en Erythrée », 18 avril 2016.

[27] « Egypte : inauguration de la plus grande base militaire en Afrique », 17 août 2017.

Les adresses courriel ne sont pas affichées.