Le barrage érigé autour de la presqu’île de Djibouti entre 1966 et 1982 a marqué les espaces et les imaginaires djiboutiens. Instauré officiellement pour empêcher une immigration qualifiée de « somalie » et assurer le maintien de la souveraineté française sur le territoire, il n’a empêché ni la population de la ville de tripler ni le pays d’accéder à l’indépendance. Son maintien quelques années après l’indépendance confirme qu’il avait d’autres utilités ainsi que la continuité des questions politiques auxquelles il se voulait une réponse.

Le Barrage s’insère dans l’histoire des migrations à Djibouti. C’est à partir de là que l’on peut présenter son histoire, ses caractéristiques et sa situation concrète pour essayer de le comprendre. Cet article est basé principalement sur l’étude d’archives administratives et militaires [1], dont la consultation est souvent soumise à autorisation des autorités françaises [2]. De nombreux aspects de cet objet historique restent à étudier, en particulier son démantèlement, son impact dans le quotidien et l’imaginaire des habitants et les représentations qu’il a générées [3].

Colonisation française et migrations

Le « barrage » s’inscrit dans l’histoire partagée de la colonisation française dans la corne de l’Afrique. « Confetti d’empire », Djibouti est, de 1962 à 1977, le dernier territoire sous souveraineté française en Afrique continentale. La présence française autour du golfe de Tadjoura, à partir de 1884, est motivée par des considérations impériales : les besoins de ravitaillement en charbon de la flotte entre Marseille, Madagascar et l’Indochine et la nécessité d’une escale plus fiable qu’Aden. Sur cette fonction fondamentale de la colonie est venue se greffer une relation à l’intérieur du continent, liée à un fantasme colonial et commercial sur l’Ethiopie. Hormis au sud de la colonie, il faut attendre la fin des années 1920 pour que l’intérieur commence à être conquis définitivement et administré par les autorités coloniales. Les frontières du territoire ne sont établies que dans les années 1950.

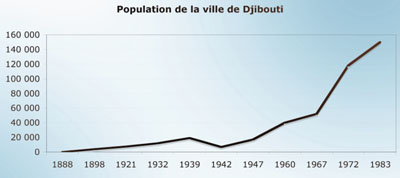

Le principal lieu où s’exerce la présence coloniale est la ville de Djibouti, où se trouvent le port et le terminus ferroviaire. Créée ex-nihilo en 1888, elle n’est donc peuplée que d’immigrants venus du Yémen et surtout de la corne de l’Afrique. Elle aurait 4000 habitants en 1898, 11 903 en 1932, environ 19 000 en 1939 ; sa population diminue fortement durant la guerre suite à des expulsions massives d’habitants africains et yéménites et déjà l’installation d’un barrage autour de la ville, puis elle atteint 17 000 habitants en 1947, 40 000 au début des années 1960, 62 000 en 1967, 118 000 en 1972 et 150 000 habitants au début des années 1980.

Même si ces chiffres sont d’une fiabilité douteuse, ils donnent un rythme et une échelle. Ils permettent de constater à la fin des années 1960 une accélération sensible du rythme d’augmentation de la population de la ville. Elle est due en partie au développement économique, en particulier du port qui bénéficie alors d’importants investissements dans le cadre du FIDES pour devenir un port de transit et d’avitaillement en eaux profondes. Dès le milieu des années 1950, la question du droit à résider à Djibouti devient une question importante.

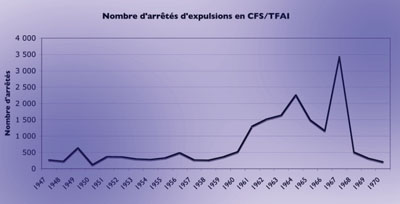

En effet, les expulsions du territoire deviennent massives à partir de 1960 et l’indépendance puis l’union des Somalies italiennes et britanniques, qui fondent idéologiquement la Somalie sur la revendication de réunir l’ensemble des territoires « somalis ».

D’un arrêté d’expulsion quotidien entre 1947 et 1959, on passe à cinq dès 1962, pour un maximum de dix en 1967. Pour contourner la saturation du dispositif légal, l’administration décide de ne plus procéder à des « expulsions » mais à de « simples refoulements » qui ne nécessitent aucun formalisme et ne peuvent être contestés. Les personnes rejetées sont simplement regroupées dans un dépôt (un camp installé à « La Poudrière » à partir d’avril 1967 [4]), déposées en camion à la frontière somalienne toute proche, ou envoyées en Ethiopie par le train. Si la documentation ne permet plus de quantifier les expulsions aussi précisément après 1967, plus de 8000 personnes sont expulsées en 1971, soit vingt quotidiennement et près de 10% de la population officielle de la ville.

A partir de 1956, un nouveau débat devient central concernant les habitants, celui de l’accès à la nationalité. D’une part la loi-cadre de 1956, dite « loi Defferre », accorde le droit de vote aux « autochtones » français, auparavant citoyens de second ordre.

D’autre part, les enjeux politiques se concrétisent avec la montée des mouvements indépendantistes, puis les indépendances africaines en 1960, de l’Algérie en 1962 et la création de l’OUA en 1963. La question du contrôle de la population devient liée au contrôle du territoire.

En 1958, les électeurs de la CFS approuvent à 75% lors d’un référendum la transformation en TOM. Comme celui qui semble le principal opposant à la présence française est un Somali, Mahmoud Harbi qui meurt en 1960, l’administration décide de s’appuyer sur un homme politique afar, Ali Aref, notable de la famille du « sultan » de Tadjoura et proche des réseaux gaullistes. L’objectif politique du contrôle de la population devient alors de soutenir la présence des habitants identifiés comme « Afar » au détriment de ceux considérés comme « Somalis », en particulier de ceux à qui est refusée l’identité « Issa ». S’ensuit un travail sans cesse renouvelé de tri et d’assignation de la population, en fonction de critères dont la construction évolue parallèlement, qui se continue jusqu’à l’indépendance [5]. Il faut rajouter à ces éléments le fait que la population des « quartiers indigènes » vit dans des conditions misérables. Ainsi, Philippe Oberlé titre un des chapitres du livre qu’il publie en 1971 : « Tableau d’une misère : Djibouti en 1966 ». La pression militaro-policière s’explique aussi par la nécessité du contrôle social de la plus grande partie des habitants pour maintenir une société très inégalitaire. L’ensemble fait que les tensions sociales et politiques au milieu des années 1960 dans la dernière colonie française d’Afrique sont extrêmement fortes.

L’installation du Barrage

La mise en œuvre de cette politique entraîne une amplification du contrôle sur la population, sans doute liée aussi à l’arrivée de troupes de la Légion étrangère qui quittent l’Algérie en 1962 avec une expérience de contrôle militaire de populations civiles en milieu urbain. La frontière sud, avec la Somalie, est progressivement militarisée, sans devenir infranchissable [6]. Dans la ville, la pratique des rafles se banalise. Accompagnées de contrôles d’identité massifs, elles sont pratiquées par la gendarmerie dans les quartiers « autochtones » d’un espace urbain ségrégué. On peut penser qu’en 1955, chaque mois près de 8% de la population « autochtone » ferait l’objet d’un contrôle. Les 25 et 26 août 1966, le général de Gaulle fait une halte à Djibouti sur le chemin de l’Ethiopie. A cette occasion, le 25, des militants nationalistes brandissent quelques banderoles en faveur de l’indépendance sur le passage du cortège. La réaction est rapide et violente. Le « dispositif de sécurité » mis en place cause officiellement 36 blessés parmi les forces de l’ordre et 19 chez les manifestants. Le lendemain matin, le « dispositif de rétablissement de l’ordre » fait deux morts. L’après-midi, la Légion est appelée en renfort des gendarmes et de la milice territoriale. Elle disperse une foule évaluée à 3000 personnes en 45 minutes. Les affrontements font 1 mort et 46 blessés dans les forces de l’ordre, 3 morts et 238 blessés dans la population.

Les jours suivants une chasse aux opposants est organisée dans la ville indigène, placée sous couvre-feu, et particulièrement dans les quartiers soupçonnés de soutenir l’opposition assimilée aux Somalis. Plusieurs milliers de personnes [7] sont conduites en Somalie. Lorsque le président de la République repasse par Djibouti le 28 août, aucune manifestation d’opposition n’a lieu dans une ville quadrillée par les forces de l’ordre. Mais la tension reste forte et le 5 septembre, les dockers se mettent en grève. Le haut-commissaire demande alors l’autorisation de mettre en œuvre un projet élaboré quelques mois auparavant par l’armée, celui d’un « obstacle passif autour [de la] ville de Djibouti ». L’autorisation est accordée le 7, et le 14 septembre son installation est décidée, accompagnée d’un couvre-feu et d’un « ratissage » des « quartiers indigènes » pour « refouler les étrangers ».

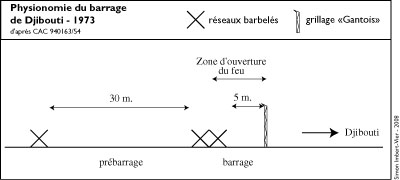

A partir du 14 septembre 1966, une enceinte bloque l’accès terrestre à la presqu’île de Djibouti, qui ne conserve que trois accès par lesquels seules les personnes identifiées et autorisées peuvent traverser : route d’Arta, route de Loyada et chemin de fer. Au début de 1967, comme ces mesures n’ont pas suffit à amener le calme, des gendarmes mobiles sont envoyés de France (deux, puis quatre escadrons de 100 hommes) pour aider au maintien de l’ordre. Le Barrage est en partie détruit en février 1967 par une inondation qui disperse une partie des mines installées, et il faudra ensuite plusieurs années pour déminer totalement l’ouvrage. Après des épisodes très violents en mars-avril 1967 (au moins 12 morts le 20 mars au lendemain d’un référendum sur l’indépendance, et plusieurs milliers d’expulsions), la situation se détend en mai. Trois escadrons sont renvoyés en France et le démontage du Barrage est envisagé. Mais le plus haut niveau en décide autrement : le 23 juin 1967, lors d’un conseil de défense le général de Gaulle déclare que « l’expulsion des étrangers somaliens sera poursuivie méthodiquement, le barrage autour de Djibouti sera reconstitué et renforcé » [8]. L’objectif est clair : il s’agit de contrer l’immigration identifiée comme somalie, avec deux mesures : barrage à l’extérieur, contrôles et expulsions à l’intérieur. Sa nécessité est ensuite défendue par les autorités françaises (haut-commissaires, ministères) et djiboutiennes (gouvernements d’Ali Aref puis d’Abdallah Mohamed Kamil). L’installation du Barrage devient pérenne et prend la physionomie qu’elle conservera tout au long des années 1970, sur 14 kilomètres au sud et à l’ouest de la presqu’île de Djibouti.

La forme du Barrage évolue durant les onze années de présence française qui suivent sa construction. Au début constitué d’un simple réseau barbelés (et de mines), on y ajoute progressivement des miradors, une piste qui le longe, une deuxième ligne de barbelés (le « pré-barrage »), puis une ligne continue de grillages « Gantois » (du nom du fabriquant), des barrières métalliques de trois mètres de haut.

Il est surveillé en permanence par 130 à 150 militaires (13e DBLE-Demi-brigade de Légion étrangère et 57e (qui devient 5e) RIAOM-Régiment interarmée d’outre-mer) qui ont le droit d’ouvrir le feu lors des tentatives de franchissement selon des modalités variables selon les périodes, plus la gendarmerie et la garde territoriale (300 membres) aux postes de contrôle.

La réalité du Barrage

Le Barrage ne fonctionne qu’en lien avec une politique de contrôle intense de la population « à l’intérieur ». Les chiffres du nombre de contrôles d’identités réalisés à Djibouti-ville, principalement dans les « quartiers autochtones », donnent une idée de son importance [9]. Ils s’accompagnent d’expulsions massives hors du territoire, indiquées sur le tableau, mais également simplement hors de la ville (16 520 en 1975). Ces chiffres permettent d’essayer de quantifier la violence pour les habitants que représente le Barrage et le système de contrôle qui lui est lié. Il faut rappeler que selon les données officielles, la population totale de la ville passe de 62 000 habitants en 1967 à 118 000 en 1972. C’est en 1975 qu’est amorcé le processus politique qui abouti en juin 1977 à l’indépendance du territoire.

En mars 1967, après les affrontements qui font suite à un référendum qui refuse l’indépendance du territoire, apparaît un outil indispensable au Barrage : le « centre d’hébergement pour étrangers ». Après les « ratissages », les personnes arrêtées sont entassées à la « Poudrière » où d’autres contrôles sont effectués. Un maximum de 5500 s’y retrouvent le 23 mars, dont un millier de femmes. Les autorités s’inquiètent de la légalité de cet enfermement lorsque le 6 avril quatre personnes sont tuées en tentant de fuir. Le 26 avril, l’expulsion massive de 2000 personnes (dont 900 femmes) est organisée pour vider le centre. La Somalie ayant annoncé qu’elle refusait de les recevoir, elles sont lâchées de nuit par groupes de plusieurs centaines dans l’intérieur du pays, une région désertique au-delà de la frontière sud afin de contourner la position des autorités somaliennes.

| 1967 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | |

| Contrôles | 46 972 | 45 674 | 58 968 | 55 438 | 60 311 | 59 708 | 70 898 |

| Expulsions du TFAI | 7 572 | 2 887 | 9 910 | 7 750 | 9 716 | 11 764 | 12 171 |

| Contrôles et expulsions de Djibouti (1967-1975) | |||||||

En ce qui concerne plus particulièrement la létalité du barrage, la rumeur parle de milliers de morts. Au début des années 1970, les légionnaires évoquent au moins un mort par nuit dans les bars en ville. La documentation consultée donne des chiffres disparates mais sans commune mesure : 10 morts avant mars 1968 [10], 8 morts et 39 blessés entre 1969 et 1973 [11], 5 morts au 1er trimestre 1974 [12]. Même si ces données minorent la létalité de l’ouvrage, les milliers de morts sont encore plus incertains. On peut sans doute faire l’hypothèse que la rumeur fait partie du barrage : en exagérant sa dangerosité, on renforce son efficacité.

Cette hypothèse est confortée par le fait que les militaires ont intérêt à ce qu’il y ait le moins de morts possible. En effet, les incidents mortels doivent normalement être soumis à la justice. Les responsables étant des militaires, c’est la justice militaire qui est chargée de l’instruction. En conséquence, « le Général Commandant Supérieur a régulièrement rendu, sur avis du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal permanent des Forces armées de Marseille, des “déclaration qu’il n’y avait lieu à poursuivre” » [13]. Une décision différente reviendrait à traduire en justice les militaires, qui agissaient sur ordre, et donc à remonter jusqu’aux donneurs d’ordres. C’était bien évidemment inimaginable pour les acteurs officiels, cependant l’insécurité juridique entraînée par la garde du Barrage entraîne des demandes régulières des autorités militaires de le supprimer. En effet, hors des périodes de troubles à l’ordre public, durant lesquelles une mesure limitant les libertés peut être appliquée par les autorités, une fois « l’ordre rétabli, cette mesure doit cesser sous peine de constituer une “voie de fait” justiciable des tribunaux » [14]. En 1970, le Garde des Sceaux confirme même qu’il n’est pas possible de poursuivre les « passeurs » qui aident au franchissement du Barrage, aucun texte ne limitant la circulation à l’intérieur du territoire. Juridiquement le barrage n’existe pas, rien ne l’autorise. Il ne correspond pas à une limite administrative, encore moins nationale, et son franchissement ne peut être considéré comme illégal, mais l’on peut en mourir.

Un barrage, pour quoi faire ?

Le Barrage n’a empêché ni l’accroissement de la population de la ville de Djibouti, ni finalement l’accession du territoire à l’indépendance. Ce constat régulièrement établi par les autorités, est pondéré par l’appréciation que ce serait « pire » si le Barrage n’existait pas. En conséquence, des mesures sont régulièrement proposées pour le « rendre efficace », mais celles qui sont mises en œuvre n’aboutissent qu’à un nouveau constat d’échec. Le Barrage n’est pas plus performant pour limiter l’accès à l’espace symbolique national, puisque dans la ville de Djibouti, le nombre d’électeurs augmente plus vite que dans l’ensemble du territoire (63% contre 55% entre 1967 et 1973). Alors, pourquoi maintenir aussi longtemps, y compris plusieurs années après l’indépendance, un ouvrage aussi délicat, s’il est inutile ? C’est que son utilité réelle n’est pas celle affichée. La première qualité du Barrage est simplement d’exister, puisque sa seule présence a des conséquences dont la plus visible est la constitution du bidonville de Balbala aux portes de la ville. Zone transit, espace interstitiel, cette cité précaire [15] est régulièrement soumise à la violence du contrôle, aux ratissages et destructions arbitraires. Elle est rasée en janvier 1975, reconstruite, re-détruite en février 1976 à la demande d’Ali Aref. Elle marque l’espace « hors » du Barrage, une zone où tous les espoirs sont encore possibles, et rappelle à tous ceux qui sont « dans » le Barrage, à la fois la précarité de leur situation et leur chance d’en bénéficier. On peut penser que la première fonction du Barrage est de créer et marquer des différences, de fabriquer de l’hétérogénéité dans un espace homogène, et donc de participer à la réalisation d’une construction identitaire [16], celle de la « djiboutienneté ». En suscitant le désir d’accéder à l’intérieur et la crainte d’en être expulsé, il crée un espace et une société asymétriques et légitime le contrôle politique et la répression policière qui ont créé cette situation. Il permet d’assurer la légitimité des autorités chargées du maintien du système..

L’étude de cette manifestation issue d’un passé proche permet une mise en perspective historique des réalités contemporaines. Le Barrage de Djibouti s’inscrit dans le triptyque : contrôle des déplacements, surveillance de la population et assignations identitaires. En ce sens, il est moderne ; il anticipe les « murs » marocain ou israélien. Il participe à la distinction entre nationaux et « étrangers », ceux du « dedans » et ceux du « dehors », donc à la fabrique des identités. C’est certainement ce qui explique son maintien quelques années après l’indépendance, jusqu’au début du processus de disparition de la Somalie. Le Barrage de Djibouti, moment partagé de l’histoire de la France et de la corne de l’Afrique, nous aide aussi à comprendre notre contemporain.

Simon Imbert-Vier (Centre d’études des mondes africains, CEMAf)

Photos du barrage extraites de la-soufriere.skyrock.com.

[1] Service historique de la Défense, au Château de Vincennes, Archives nationales d’outre-mer, à Aix-en-Provence et Centre des archives contemporaines à Fontainebleau.

[2] La consultation de certains documents m’a d’ailleurs été refusée par le ministère de la Défense et le Premier ministre français.

[3] Cet article ne présente qu’une étape dans l’étude en cours du Barrage. Je remercie celles et ceux qui l’accepteraient de me transmettre témoignages ou documents à ce sujet à l’adresse simon.iv@laposte.net.

[4] CAC 940163/26.

[5] J’ai détaillé cette question lors de ma communications sur « Le passage de la frontière de la nationalité à l’indépendance, l’exemple de Djibouti » lors des Journées d’étude « Frontières et indépendances en Afrique » organisées à Paris les 20 et 22 mai 2010 par le programme ANR Frontafrique www.frontafrique.org.

[6] A partir de 1956, l’armée française avait déjà établi des barrières militarisées le long des frontières de l’Algérie pour contrôler leur franchissement, voir Ageron (Charles-Robert), « Un versant de la guerre d’Algérie : la bataille des frontières (1956-1962) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, vol. 2, n° 46, 1999, p. 348-359.

[7] 2481 selon le ministre des DOM-TOM.

[8] CAC 940163/79.

[9] Selon les rapports de la gendarmerie, CAC 940163/27.

[10] CAC 940163/79, note du procureur de la République du 24/3/1968.

[11] CAC 940163/54.

[12] CAC 940163/54, note du 19/3/1974, 5 morts : 1 par balle et 4 « par artifice ».

[13] CAC 940163/79, note du 24/3/1968. Ces archives judiciaires restent à explorer.

[14] CAC 940163/79, note du 20/9/1966.

[15] Une étude récente (Hassan Omar Rayaleh, « Une pénurie d’eau gérée par l’inégalité : le cas de la ville de Djibouti », Géocarrefour, n° 80, 2005, voir en ligne) qualifie encore Balbala de « quartiers d’habitat spontané (…) occupés par les couches les plus défavorisées de la population ».

[16] En référence à l’espace interstitiel de fabrication ethnique proposé par Igor Kopytoff (dir.), The African Frontier : the Reproduction of Traditional African Society, Bloomington, Indiana University Press, 1987, 288 p.

Les adresses courriel ne sont pas affichées.