L’accord entre la République fédérale d’Éthiopie et le Somaliland suscite de nombreux commentaires et d’émotions. C’est un moment historique de basculement, et il est important d’avoir une vision lucide de la situation. Les analyses géopolitiques de Moqadisho et de ses partisans sont fondées sur une vision de la Somalie officialisée le 5 juillet 1960, celles de Hargeisa et ses partisans sur une vision des années qui ont suivi le 18 mai 1991. La première se fonde sur un principe de droit, sur un état de jure, la seconde sur un principe de réalité, un état de facto. Entre les deux, l’Éthiopie choisit, comme tout pays, celle qui sert ses intérêts. Si bien que certains appellent à la guerre contre l’Éthiopie, ce qui est un non-sens stratégique.

Nous avons analysé cette situation dans notre ouvrage paru en 2019 [1]. En nous en inspirant largement, nous posons ici quatre questions simples : Est-ce que cet accord était prévisible ? Est-ce qu’il est dangereux pour l’unité de l’ensemble somali ? Est-ce que cet accord est bénéfique pour le Somaliland ? Comment peut-on le voir à partir de Djibouti ?

1. Est-ce que cet accord était prévisible ?

La réponse est affirmative. Voici une traduction en français de quelques paragraphes concernant cette question dans l’ouvrage Reconfiguring the Somali Nation :

« La non-résolution de la question du Somaliland a six effets négatifs :

1. Elle affaiblit la Constitution de l’État fédéral et la laisse à l’étape de projet.

2. Elle affaiblit également l’Etat fédéral aux yeux des États régionaux et par-delà, car il est incapable d’exercer sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire.

3. Elle permet à des pays étrangers de profiter de l’antagonisme persistant mais circonstanciel entre Moqadisho et Hargeisa.

4. Elle garde ravivées les blessures de la guerre civile et indique que les somaliens n’ont pas été capables d’ouvrir une nouvelle page, celle de la réconciliation.

5. Elle entrave le développement d’un territoire somali (notamment le Somaliland) et le pousse à conclure toutes sortes d’accords aventureux avec des pays étrangers.

6. Elle retarde la réunification de la nation somalienne.

Ces effets sont graves et dangereux pour l’ensemble de la nation somalienne, car le contrôle de la Corne de l’Afrique est fortement convoité, comme cela a toujours été le cas. Il est temps d’offrir une nouvelle perspective pour la Corne de l’Afrique et pour la nation somalienne. Pour toutes ces raisons, il est important de sortir du statu quo. Jusqu’à présent, la manière dont les discussions entre les deux parties ont été abordées semble être un dialogue de sourds, une posture “c’est à prendre ou à laisser”, une sorte de ”Je t’aime, moi non plus”. Chaque partie considérant l’autre avec méfiance au lieu de le voir comme un partenaire dans son propre intérêt géostratégique.

Le Somaliland semble désireux d’obtenir son indépendance afin d’avoir un accès facile aux prêts et à l’aide internationale, de construire les infrastructures nécessaires à son développement et de faire face à la sécheresse endémique qui touche son territoire… Deuxièmement, le Somaliland a expérimenté un processus original de construction d’un système politique autochtone…

Troisièmement, si le Somaliland rêve de se détacher simplement du reste du territoire somalien et de rompre des relations historiques, c’est une stratégie naïve et extrêmement dangereuse. En réalité, l’Éthiopie se développe en suivant la logique de la théorie du noyau-périphérie [2], s’étendant dans les possessions territoriales de ses voisins. L’accord tripartite récent sur le port de Berbera est une preuve évidente de la validité de l’Éthiopie en tant que nation-noyau. Une nation-noyau est une nation hégémonique qui “est capable d’imposer ses règles dans les systèmes inter-étatiques”. L’Éthiopie et le Kenya, soutenus par leurs alliés étrangers, tentent de renforcer au mieux leurs positions en tant que “nations-noyaux” dans la Corne de l’Afrique.

Le Somaliland ainsi que Djibouti, au milieu du jeu géostratégique intense de la Corne de l’Afrique, devront soit devenir des clients de l’Éthiopie, soit tenter de contrebalancer l’influence croissante de ce pays avec une autre position centrale. En tout état de cause, le Somaliland n’a que deux alternatives : devenir un client de l’Éthiopie ou renouveler le contrat avec Moqadisho non seulement pour retrouver sa position centrale perdue, mais aussi pour la renforcer considérablement….

Qu’une portion d’un territoire non reconnu de moins de cinq millions d’habitants, comparé à ses cent millions, se trouve sur son chemin vers la mer est en effet une source de préoccupation profonde pour l’Éthiopie. Et il est certain que cette dernière ne ménagera aucun effort pour garantir ses exportations et importations de produits au coût le plus bas….

Trouver une solution à la question somalilandaise signifie pour l’État fédéral somali (EFS) de prendre en charge le leadership du destin de la nation somalie et ouvrir une nouvelle ère. S’il choisit le statu quo comme solution, cela signifie qu’il laisse le destin des territoires somaliens entre les mains des nations-noyaux africaines (Éthiopie et Kenya) et des États du Golfe.

Si le Somaliland n’a pas d’autre stratégie que d’éviter l’union avec l’EFS et si l’EFS n’a pas d’autre vision que celle de l’ancien SUPP (Somali Union Political Project) qui est caduque, c’est un mauvais jeu pour l’ensemble de la nation somalie. Au lieu de cela, les deux parties doivent travailler sur la manière de constituer une nation-centrale ou double-centrale nation, en satisfaisant les objectifs essentiels de chaque partie. S’il n’y a pas un accord assez fort pour une solidarité mutuelle et un mouvement significatif en dehors du statu quo, la nation somalienne perdrait à nouveau une autre opportunité historique pour contrôler son destin et vivre sous la gouvernance de ses règles et institutions… »

Ces quelques passages montrent que la situation actuelle, qui met en émoi tant de gens, était parfaitement prévisible. L’accord avec DP World sur le port de Berbera l’avait fait pressentir déjà, et il était fort à parier que le Somaliland poursuivrait sa recherche de partenaire pour sa reconnaissance.

La question qui se pose dès lors est pourquoi Moqadisho ne s’est pas préparé ni entrepris les actions nécessaires pour éviter la présente situation ? La réponse nous semble celle-ci : Moqadisho n’arrive pas à avoir une autre vision ou une autre doctrine unioniste que celle de 1960 devenue caduque, parce qu’elle faisait référence au shanta soomaaliyeed (les cinq Somalies) qui ne sont plus à l’ordre du jour [3]. Les dirigeants de l’EFS ont préféré rester dans le cocon politique d’un statu quo, qui n’était bon ni pour le Somaliland ni pour l’union somalie. Ils n’ont démontré à cette occasion ni capacité d’anticipation, ni de véritable passion pour l’union de l’ensemble. Ils sont restés embourbés dans des querelles intestines, sans grandeur, gestionnaires des micro-intérêts tribaux.

2. Est-ce que cet accord est dangereux pour l’unité somalie ?

Il est certain que cet accord inaugure un nouveau paradigme. Il rebat les cartes, ébranle un statu quo vieux de trente ans, réveille des antagonismes et des épisodes sombres de l’histoire entre les Somalis et les Éthiopiens.

Les Somalis ont eu souvent tendance à traiter les grandes affaires qui engageaient leur destinée sous le coup de l’émotion. L’histoire somalie n’est pas avare d’opportunités ratées, à cause d’une grande émotivité et de l’absence de vision stratégique juste [4].

Pour répondre aux questions posées, il nous faut examiner les faits. Est-ce que cet accord est dangereux pour l’unité de la Somalie ? Si la Somalie est perçue comme le territoire qui s’est formé le 5 juillet 1960, la réponse est définitivement affirmative. Mais si on doit tenir compte de la réalité que nous avons sous les yeux depuis plus de trente, la réponse n’est pas si catégorique.

La Somalie d’aujourd’hui est plus divisée qu’à l’époque de son indépendance, et pourtant elle n’a plus de doctrine unioniste. Sa seule vision repose sur deux mots, « midnimo » et « soomaalinimo » [5], répétés depuis soixante ans et qui n’ont ni empêché son éclatement, ni résolu le cas épineux du Somaliland. Si ces termes étaient facilement exploitables durant la période précoloniale parce qu’ils s’adressaient à un « ennemi » non-somali, dans le contexte d’aujourd’hui, leur ambiguïté sémantique les empêche d’être opérationnels. En effet, le terme « soomaalinimo » possède au moins trois dimensions : ethnique, linguistique et politique, ce qui pousse chacun d’user de l’une ou l’autre de ces dimensions. L’usage fréquent de « soomaali diid » à Moqadisho à l’encontre de Hargeisa ne révèle que ce jeu assez superficiel qui voile mal l’absence d’une vraie doctrine unioniste capable de répondre aux défis et enjeux qui se posent à l’ensemble somali et plus largement dans la Corne de l’Afrique.

Dans Reconfiguring the Somali nation, nous avons longuement évoqué la question de l’unité et de l’union somalie, traduits malencontreusement par le même mot, « midnimo ». Pourtant les deux termes traduisent deux réalités différentes. L’unité des Somalis est un fait anthropologique, linguistique et culturel, même s’il y a des nuances et des différences liées aux évolutions historiques de régions somalies. Mais l’union somalie, ou plus précisément, l’union des Somalis n’a jamais dépassé l’étape d’un projet politique qui ne s’est jamais institutionnalisée. Un projet nourri par les souffrances engendrées par l’occupation coloniale, et qui est devenu caduque avec la fin définitive des prétentions territoriales de la Somalie, actée dans la constitution de 2012 [6].

Les Somalis ont toujours fonctionné comme des États-nations autonomes, en concurrence ou en symbiose, et c’est un fait réel que ce fond culturel a encore un grand impact sur leur gouvernance, leurs comportements et leurs représentations. Leur grande homogénéité anthropologique les a empêchés de percevoir leur hétérogénéité institutionnelle (territoires, instances de décision et de jugement, système de solidarité, etc.) et les prive jusqu’à aujourd’hui de comprendre leur situation et de consentir les sacrifices qu’impliquent la création d’une union vivante et pérenne, quel que soit sa forme.

Pour qu’une union ait son sens et sa pleine force, il faut qu’elle soit le fait du libre consentement des parties qui s’unissent et reconnaissent dans cette union leur intérêt réciproque. Parler de « midnimo », implique de facto des parties différentes ou divergentes, mais si les parties ne se reconnaissent pas, comment peut-il jamais y avoir une union ?

Pour revenir à notre question de départ, cet accord ne met pas en danger l’unité somalie, qui est un fait anthropologique comme nous venons de le dire, à moins qu’on le regarde dans le temps très long et du brassage qu’implique le mouvement des populations. Dans ce cas, dans d’autres régions somalies, telles que la région somalie de l’Éthiopie, et surtout les comtés somalis du Nord du Kenya [7], sont plus à craindre pour un brassage ethnique et une perte de l’ethnos somali.

En revanche, le mémorandum pose le destin de l’ensemble Somaliland-Somalie. Est-ce que cet ensemble est capable de sortir du statu quo et de construire une union réinventée, réaliste et féconde ? S’il ne le fait pas très rapidement, chaque partie prendra son chemin, et s’alliera à d’autres selon ses intérêts à court terme. En sachant que la voie de l’affrontement contre l’Éthiopie, à laquelle les partisans du statu quo semblent opter, n’est pas viable. Un conflit contre l’Éthiopie, dans la situation actuelle, sera inéluctablement un conflit inter-somali d’envergure qui conduira vite à la décomposition de l’ensemble somali et fera le beau jeu des États prédateurs qui tournent autour de l’entrée de la mer Rouge.

3. Est-ce que cet accord est bénéfique pour le Somaliland ?

Le Somaliland a pris en 1991, après des conférences populaires successives de plusieurs mois, la décision de se séparer de la République de la Somalie et de casser « la loi de l’Union du Somaliland et de la Somalie » signée le 5 juillet 1960 par quatre représentants de ces deux États. Depuis la proclamation de son indépendance le 18 mai 1991, il fonctionne comme une entité autonome de la Somalie du Sud. Est-ce que ce territoire a bien fait de sortir de l’acte d’union de 1960 ? Chacun peut avoir son avis, mais la question qui nous importe ici est : est-ce que l’accord avec l’Éthiopie est bénéfique pour ce territoire ?

La réponse se trouve à deux niveaux : ce territoire proclame depuis plus trente ans son autonomie de gouvernement et fonctionne comme un État autonome de facto. Et chaque État a le devoir de rechercher à atteindre ses objectifs stratégiques. Les responsables des États ont l’insigne devoir de défendre en premier les intérêts supérieurs de leurs citoyens. Il est bien connu que les « États n’ont pas d’amis, ils n’ont que des intérêts », il ne s’agit pas d’approuver ou de désapprouver, c’est un fait connu. Que pour le Somaliland, la reconnaissance internationale soit un objectif de tous les instants n’était caché à personne. C’est ce que nous avons vu dans la première partie.

Il se trouve que cet accord permet donc au Somaliland de reprendre la main sur son destin, pour sortir du statu quo dans lequel les dirigeants de l’EFS se sont installés. L’onde de choc que l’accord a suscité prouve que le territoire a ouvert une brèche dans le rapport qui s’était sclérosé avec la Somalie du sud. Le président Muse Bihi a donc sorti une carte avec un plus fort impact émotionnel que celle de l’accord avec DP World, qui avait également suscité beaucoup d’émotions. Sur le plan de la visibilité du Somaliland et de son repositionnement face à la Somalie, cet accord est plutôt positif pour le Somaliland.

Par ailleurs, il faut rappeler que cet accord est un « protocole d’entente » qui n’est pas juridiquement contraignant. C’est une déclaration d’intention qui n’a pas force de loi, et qui ne peut donc être opposé à un pays signataire. De plus, selon l’article 53 de la constitution somalilandaise, tout traité international doit être ratifié par la Chambre des Représentants [8]. Une fois de plus, on observe que l’émotion et le jugement à l’emporte-pièce se sont imposés dans les réactions de l’élite politique et intellectuelle somalie.

Le protocole d’entente signé le 1er janvier 2024 n’a pas été publié entièrement. Les bribes d’information qui sortent dans les médias ne donnent pas une idée précise de l’entente. En plus de parts de la compagnie Ethiopian Airlines, nous ne savons pas à quoi correspond la longueur d’environ 20kms de côtes en question, en termes de superficie, et la part terrestre et la part maritime. Il semble que ce serait pour un port naval, donc militaire, dont le but est de sécuriser le trafic commercial éthiopien depuis Berbera jusqu’à Togwajaale [9]. C’est un dossier technique dont les spécialistes en stratégie maritime peuvent analyser la pertinence et le danger potentiel que représente l’allocation d’une telle superficie à un État expansionniste comme l’Éthiopie.

Si on a une certaine idée de la contribution attendue du Somaliland au titre de cette entente, celle de l’Éthiopie n’est en grande partie qu’une promesse qui n’engage en rien ce pays dans la reconnaissance officielle du Somaliland comme État souverain. En effet, dans un communiqué du gouvernement éthiopien, il est indiqué que celui-ci s’engage à mener « une évaluation approfondie en vue de prendre position sur les efforts du Somaliland pour obtenir une reconnaissance » internationale. Dans un tel document, qui n’a pas de valeur coercitive, la partie éthiopienne ne pouvait stratégiquement pas aller au-delà. A cette étape de l’accord, elle ne pouvait qu’affirmer sa disposition à examiner plus profondément le dossier du Somaliland pour la reconnaissance. Aussi dans l’état actuel du protocole d’accord, il n’y a rien qui puisse faire croire qu’on est dans un fait accompli C’est une déclaration d’intention qui sert de signal d’alarme et qui doit interpeler tout responsable politique soucieux des équilibres, de la sécurité et de la prospérité des populations de la Corne.

Pour répondre à la question posée ici, si un traité bilatéral, approuvé par les organes nationaux des partis signataires, est signé sur la base des éléments contenus dans ce mémorandum, il serait extrêmement avantageux pour l’Éthiopie, et pour le moins risqué pour le Somaliland. Louer une bande côtière de 20 kms d’un périmètre hyper stratégique à un État qui lorgne sur ce territoire depuis des décennies et qui ne fait pas un secret de ses ambitions expansionnistes, est parfaitement aventureux. Par ailleurs, c’est un accord qui introduit un shift, opère un schisme définitif des intérêts des deux entités qui se sont unies le 5 juillet 1960. Le destin du Somaliland se rapprochant de celui de l’Éthiopie, pour le pire et le meilleur, et s’éloignant d’autant de celui de la Somalie du Sud. Mais est-ce que le Somaliland a d’autre choix que de rechercher son autonomie quand on regarde son évolution depuis 1960, il est difficile de le dire. En tout état de cause, il est prêt à s’associer avec tout État ou entité politique qui lui permettra d’atteindre son objectif politique, comme il l’a fait avec Taiwan. Cette question a été longuement discutée dans Reconfiguring the Somali Nation.

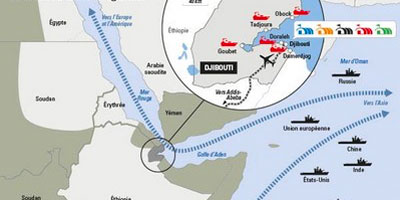

4. Comment apprécier ce mémorandum à partir de Djibouti ?

Djibouti a deux défis majeurs à relever pour sauvegarder son développement pour les années à venir : soit trouver d’autres utilisateurs pour ses infrastructures portuaires que la seule Ethiopie [10], soit défendre son monopole logistique en se « rendant indispensable » pour l’Éthiopie1 [11]. Dans le premier cas, le développement des relations commerciales avec les pays enclavés comme le Sud-Soudan devient une nécessité stratégique. Par exemple, des projets comme ceux de la construction des oléoducs du Sud-Soudan à Djibouti et traversant l’Éthiopie devraient faire partie des sujets dans toute discussion qui modifie la donne avec l’E1Ethiopie dans la Corne. L’Éthiopie ne semble pas presser à faire aboutir ce types de projet, bien qu’elle soit signataire des accords de construction de ces oléoducs. Si elle trouve un port, naturellement la construction de tels oléoducs serait une aubaine qu’elle s’empresserait de réaliser pour les relier à son port.

Si Djibouti opte pour la deuxième stratégie qui consiste à se rendre « indispensable pour l’1thiopie », il est possible qu’il y arrive à travers la compétitivité et l’efficacité de ses ports, pendant un certain temps. Mais cette compétitivité ne tiendra pas longtemps si l’Éthiopie accède à un port qui lui appartient en propre. Si Djibouti tente de garder sa position de monopole, tout en empêchant politiquement l’Éthiopie dans ses tractations avec ses voisins, cela conduira tôt tard à la détérioration des relations entre les deux pays. Djibouti a déjà des relations froides avec les Émirats Arabes Unis, qui soutiennent l’Éthiopie et le Somaliland, et l’Érythrée, et il n’est pas nécessaire de s’aliéner un partenaire stratégique et un acteur si important dans la Corne de l’Afrique. C’est sans doute pour cela que le communiqué officiel sur le mémorandum en question a été mesuré, fondé sur le seul principe du droit international, assorti d’aucune condamnation. Tout comme le communiqué de l’IGAD du 18 janvier n’est pas allé plus loin que ce simple rappel de principe du respect de l’intégrité territoriale de la Somalie.

Djibouti devra faire preuve de beaucoup de pragmatisme et de réalisme pour se positionner dans le nouvel échiquier qui est en train de se mettre en place. La médiation entre l’EFS et le Somaliland, organisée quelques jours avant la signature du MoU avec l’Éthiopie, par le président Ismail Omar Guelle, n’est pas sans signification. Car la source actuelle du différend autour du mémorandum du 1er janvier, n’oppose pas l’Éthiopie et la Somalie en réalité, mais le Somaliland et la Somalie. L’intérêt suprême de Djibouti réside à ce que les deux entités sortent du statu quo, construisent une plateforme commune et serve de contrepoids à la domination éthiopienne.

L’État fédéral éthiopien est pour l’instant empêtré dans les oppositions internes et le conflit avec le Fano de la région amhara. Si le Premier ministre Abiy ouvre une perspective d’avenir pour son pays, avec l’acquisition d’un port sur la mer Rouge, il aura le soutien sans équivoque de l’importante région Oromo, en plus des régions Somalie et Afar déjà acquises à sa cause.

Il se joue un jeu serré entre les différents territoires et régions de la Corne, avec la recomposition des rapports de force dans le monde et l’émergence de nouvelles puissances régionales et internationales. L’Éthiopie vit et vise le basculement, c’est pourquoi il a fait fi des injonctions de l’ordre ancien lors de sa guerre contre la région Tigré et adhéré au BRICKS. C’est une donnée dont il faut tenir compte.

La deuxième donnée est que Djibouti partage une frontière avec le Somaliland, et de ce fait, et en raison des liens de toutes natures qui les unit, il sera affecté par la trajectoire que prendra ce territoire. Une déstabilisation, ou une décomposition de celui-ci l’affectera plus vite et plus directement que les autres parties de la Corne. Avoir à ses portes des bases terroristes, ou des groupes armés rebelles, d’extrémistes de tout bord et de gangs de toutes sortes, car c’est ce qui apparait quand un État s’effondre, n’incite pas à tabler ni sur un statu quo durable entre la Somalie et la Somaliland, et encore moins sur l’effondrement du Somaliland.

Djibouti est le trait d’union de l’ensemble éthiopien et de l’ensemble somali, si l’un s’affaiblit, il basculera du côté de l’autre. Si l’ensemble somali s’affaiblit, Djibouti finira par être la « roue de secours » de l’Éthiopie, prédite par Omar Osman Rabeh [12]. Mais la cinquième roue n’a de la valeur que si elle est utilisée.

5. Que nous inspire le contexte actuel du monde somali ?

Quand on compare le contexte actuel avec celui qui a permis l’implémentation de la colonisation (1820-1920) dans les territoires somalis, on observe des similitudes frappantes qui doivent nous alerter :

a) Les cinq (territoires) somalis sont toujours divisés en cinq régions ;

b) Les clans somalis continuent de rivaliser les uns avec les autres, chacun ayant un traité spécifique ou une relation particulière avec différents États étrangers ;

c) Ils sont soit sous la protection d’anciennes puissances coloniales (ou de leurs remplaçants africains), soit sous une nouvelle puissance étrangère ;

d) Ils constituent un champ de forte concurrence et de rivalité entre des forces externes (Éthiopie, Kenya, États-Unis, Chine, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Qatar, Turquie, etc.) ;

e) La seule opposition à la présence étrangère est dirigée par des groupes extrémistes religieux, idéologiquement contrôlés par des organisations externes.

Si le Somaliland et l’EFS ne s’entendent pas sur un projet commun qui sauvegarde l’intérêt supérieur de l’ensemble somali, et par extension la géographie héritée de la colonisation, il n’est pas exclu qu’une forme de domination de ces territoires se mette en place. Pendant que l’élite intellectuelle et politique somalie reste toujours embourbée dans une fantasmagorie débilitante de l’union de 1960.

La mort du projet d’union du siècle dernier a été le fait d’un destin qui s’est imposée au peuple somali. Dans Reconfiguring…, nous avons essayé de retracer à grands traits comment le paradigme de la « grande union », qui rassemblait toutes les couches de la population, du plus humble pasteur au leader politique, de la vendeuse de lait à l’intellectuel de tout bord, du chef religieux au commerçant, etc., a été foulé au pied par un jeu de circonstances et d’événements historiques qu’aucun ne maitrisait :

a) la perte de la Somalie occidentale (Ogaden) en 1948 ;

b) la perte du Haud en 1954 ;

c) la perte de la région du Nord-Kenya (NFD) en 1963 ;

d) Le coup d’État contre Hailé Silassié en 1974 et l’arrivée au pouvoir d’un régime marxiste en Éthiopie, qui fait progressivement basculer le soutien des pays communistes à la Somalie ;

e) le soutien massif de ces pays en 1977-1978 à l’Éthiopie contre la Somalie qui change la donne dans cette guerre et signe la fin du rêve de la grande Somalie ;

f) la chute du pouvoir marxiste qui se produit quatre mois après l’effondrement de l’État somalien. Si l’effondrement du régime éthiopien avait précédé celui de la Somalie, la donne aurait été différente. Les nouvelles autorités éthiopiennes ont offert l’auto-détermination aux régions qui composaient l’État éthiopien, mais le territoire somali de l’ouest (somali galbeed) décide de rester dans le giron éthiopien.

Le passé génocidaire de l’État éthiopien ne peut être passé sous silence, d’autant qu’il n’a jamais reconnu ou n’a jamais été amené à reconnaître l’oppression féroce et les massacres en masse contre des populations somalies, et d’autres populations éthiopiennes, commises par l’armée des différents régimes éthiopiens. Les Somalis n’ont jamais été en situation de demander des comptes, et dans l’état de désunion interne où ils sont aujourd’hui, ils le sont encore moins. Leurs oppositions et concurrences intestines depuis des décennies ont miné leur position face à l’Éthiopie et ne leur donne plus le choix d’inventer un autre type de positionnement.

Les circonstances de l’histoire n’ont pas favorisé la réalisation du dessein de la grande union. Les deux seuls territoires qui se sont réunis en 1960 n’ont pas résisté aux coups de buttoirs d’une histoire qui nous oriente résolument vers un autre sens : le dépassement des frontières ethniques, l’ouverture aux autres peuples de la Corne, la croissance à travers la différence, la richesse du partage et de la découverte des autres. Ceux qui n’ont autre chose à offrir que le projet politique de l’union du siècle dernier ne sont pas à la hauteur des enjeux actuels et ne peuvent conduire qu’à des chemins de traverse. La diplomatie de l’indignation et de la victimisation n’aura pas beaucoup d’effet, une fois le choc de la surprise passé. La situation a besoin de décideurs politiques suffisamment pragmatiques et clairvoyants, capable de saisir le mouvement historique de fond et offrir au peuple somali une vision d’avenir audacieuse et pérenne, vivant en harmonie dans leurs différents territoires, et profitant des échanges que permet leur large présence dans la Corne de l’Afrique.

Abdirachid Mohamed Ismail, IRICA

Pour aller plus loin

– Abdirachid Mohamed Ismail, Reconfiguring the Somali Nation ; Changing conversations, shifting paragdims, Adonis & Abbey Publishers, 2019.

– Friedmann, John, Regional development policy : a case study of Venezuela, Cambridge Mass., M.I.T. Press, 1966.

– Hryniewicz Janusz, « Core-periphery : An Old Theory in New Times », European Political Science, 9/2014, n° 22, en ligne.

– Schlee, Gunter, Identities on the move. Manchester University Press, 1989 (rééd. Routledge 2020).

– Steiner, Martina, « What is the thing called Somaliness ? », in Muddle Suzanne Lilius (dir.), Variations on the Theme of Somaliness. Proceedings of the EASS/SSIA International Congress of Somali Studies, Turku, Finland, Abo Akademi University, 2001.

[1] Abdirachid Mohamed Ismail, 2019.

[2] Friedmann John, 1966.

[3] « La Constitution fédérale provisoire de la Somalie, adoptée le 1er août 2012, a supprimé l’article 6.4 de la constitution de 1963 qui indiquait que « La République somalienne promouvra, par des moyens légaux et pacifiques, l’union des territoires somaliens et encouragera la solidarité entre les peuples du monde, en particulier entre les peuples africains et islamiques ». En supprimant cet article, la Somalie renonce à partir de cette date à un pan de sa doctrine unioniste, à savoir la récupération des territoires somalis de l’Éthiopie, du Kenya et de Djibouti.

[4] Mohamed A. Faramajo a eu une démarche stratégique, mais malheureusement sa vision fondée sur un unitarisme forcé et forcené, une absence de compréhension des acquis de l’autonomie régionale et du fédéralisme, est allé tout droit dans le mur. Au moins a-t-il pu montrer que ce n’est pas forcément la corruption, le népotisme ou le tribalisme qui a détruit la Somalie, mais l’absence d’une vision juste et d’une inventivité politique.

[5] Martina Steiner, 2001.

[6] L’extradition, vers l’État fédéral éthiopien, de Abdikarim Sheikh Muuse, connu sous le sobriquet de « Qalbi Dhagax », le 28 aout 2017, entérine dans les faits la fin de la première phase de la doctrine unioniste.

[7] Gunter Schlee, 1989.

[8] « La Chambre des représentants doit ratifier les accords gouvernementaux (accords internationaux) tels que les accords politiques, économiques et de sécurité ».

[9] Ville frontière entre l’Ethiopie et le Somaliland.

[10] L’Ethiopie utiliserait les ports de Djibouti pour environ 90% de son commerce extérieur.

[11] Omar Hadi, président de l’Autorité des ports et zones franches de Djibouti, aurait affirmé que « L’objectif est de nous rendre encore plus indispensables », « Djibouti, hub logistique de la Corne et modèle pour toute l’Afrique », Jeune Afrique, 12 novembre 2022.

[12] Omar Osman Rabeh, République de Djibouti ou roue de secours d’… Ethiopie, Ivry, Ateliers Silex, 1985.

Les adresses courriel ne sont pas affichées.