La route avance à Djibouti, ce fait n’aura échappé à personne. Nous nous sommes arrêtés dans ce numéro sur la route nationale 1, qui joint Djibouti à la frontière éthiopienne, à Galileh pour être précis, et qui est en cours de réhabilitation sur un premier tronçon entre le carrefour d’Arta et le Grand Bara, sur une distance de 40 km. Les travaux doivent se poursuivre jusqu’en décembre 2009. Le coût de ces travaux qui se monte à 25.5 millions d’euros est intégralement financé par l’Union Européenne, sous forme de don.

Lorsque l’on parle de route, souvent nous avons tendance généralement à réduire la portée, l’impact économique immédiat, aux sociétés contractantes, en l’occurrence sur ce tracé le groupement d’intérêt Colas/Cosmezz. Ici nous avons voulu ne pas trop nous attarder sur les enjeux nationaux évidents que représentent le renforcement de nos infrastructures routières : c’est plus de 1000 véhicules qui empruntent quotidiennement la RN1. Nous avons opté pour mettre plus sous projecteur à proprement parler la vie tout autour de ce chantier. Ces travaux gargantuesques, qui se dérouleront sur deux années, ont des répercussions positives, plus rarement négatives, sur le quotidien des habitants de la Région d’ Arta. Ce boom économique inespéré a, d’une manière ou d’une autre, modifié durablement la physionomie économique de cette région. A travers des portraits de femmes, et d’hommes, nous vous ferons vivre ces mutations.

On peut citer les chiffres communiqués par le coordinateur au niveau du groupement d’intérêt avec la Région d’Arta. Monsieur Fowzi Fouad Salem, pour prendre la pleine mesure de la nouvelle réalité économique : 206 emplois directs ont été créés, une trentaine de logements résidentiels occupés, plus de 250 emplois indirects...

Bref, nous n’allons pas vous lasser avec des chiffres, nous donnons la parole aux personnes concernées que nous avons questionnées sur leurs vies, leurs attentes, leurs inquiétudes, et surtout sur leurs espoirs...

Rencontre avec Dahbo Ainan Rayaleh

Dahabo Ainan Rayaleh est une dame âgée de 30 ans, mariée, ayant vécue la douloureuse expérience de cinq fausses couches, elle nous annonce qu’elle n’a plus vraiment le courage d’essayer à nouveau d’avoir des enfants. Nous l’avons rencontré au niveau du lieu dit Haysamal. Elle lavait son linge en compagnie de sa nièce. Très avenante, elle accepta de nous parler un peu de sa vie et des répercutions que la route avait eu sur sa vie. Elle nous a indiqué qu’elle résidait à proximité de ce point d’eau avec son mari. Elle nous a appris qu’après la perte de leur cheptel à cause de la sécheresse qui sévit sur la région depuis 2001 et après des moments vraiment difficiles dans la gestion de leur quotidien pour tout simplement se nourrir ou ne serait-ce que pour trouver de l’eau, leur condition de vie s’est améliorée peu à peu.

Aujourd’hui son mari a pu trouver un travail stable à proximité du campement.

« Vous savez gérer le quotidien sans soupape de sécurité et sans savoir ce que vous réserve le lendemain est très angoissant. Je ne souhaite à personne de connaître ce que j’ai enduré à cette époque. Lorsque vous vivez impuissant à la perte, les unes après les autres, jour après jour, des maigres bêtes de votre cheptel et que la seule voie de secours qui se présente à vous réside soit dans l’achat de nourriture pour votre troupeau ou soit pour votre foyer, vous vous voyez confronté à un dilemme cornélien. Heureusement, nous recevions un peu d’aide alimentaire car à un moment le cheptel ne produisant plus de lait, nous nous sommes retrouvés sans ressources. Nous avons tenté d’expliquer aux autorités qu’elles devaient augmenter le volume des denrées alimentaires pour sauver également notre bétail. Nos requêtes sont restées lettres mortes. Je ne comprends pas vraiment cette logique, voyez-vous ? Pourquoi les bailleurs de l’aide alimentaire et le gouvernement ne se réunissent pas pour nous trouver une solution durable à ce problème : que donner à manger à notre bétail en période de sécheresse ? Rendez-vous compte, aujourd’hui sans le travail de mon mari, nous aurions été condamnés à vivre de la charité alors qu’auparavant nous avions toujours vécu des fruits de notre labeur. Ma question est simple pourquoi, en cas de calamité, ne pas apporter aussi une aide alimentaire au bétail. Car sans lui, nous, bergers nous nous retrouvons sans ressources, c’est notre principal capital. Notre assurance-vie en quelque sorte. Mais grâce à l’aide de Dieu tout se passe bien maintenant, ces travaux ont créé beaucoup de travail dans la région. La situation a changé. C’est incontestable !

Tout mon entourage travaille en ce moment. Le travail qui était souvent trop loin, vient jusqu’à nous maintenant. Pour vous donner un exemple, regardez cette retenue d’eau : auparavant l’eau ne stagnait pas. Elle ne faisait que passer, l’ancienne digue s’était entièrement ensablée faute d’entretien. Nous avons porté le problème auprès des gens qui construisent la route. Nous leurs avons demandé de nous aider à résoudre cette calamité. Dans la même semaine des engins sont venus renforcer les bords de la retenue et l’ont désensablée également profondément. Je ne crois pas vraiment que ce geste leur a coûté cher. Mais rendez-vous compte, par ce geste de générosité et de solidarité nous les avons adopté. L’eau régit notre vie. A tel point que prochainement lorsque cette retenue sera asséchée, nous serons contraints de déménager le campement et d’aller un peu plus loin : là où il y aura de l’eau en quantité suffisante tout simplement.

Vous voulez savoir comment je vois l’avenir ?... (Un petit rire...). Je m’inquiète bien entendu. Notamment en ce qui concerne notre sort après latin des travaux. Qu’allons nous devenir’ ? Mon mari gagne une somme nous permettant juste de vivre de manière convenable : il ne serait pas réaliste d’envisager un instant d’en épargner pour pouvoir constituer un capital en vue de reconstituer petit à petit notre cheptel.

J’entends autour de moi que l’on parle de prêt bancaire pour les plus démunis afin que les femmes plus particulièrement puissent créer elles- mêmes de la richesse et du travail. C’est une bonne initiative : moi je voudrais qu’on me prête de quoi acheter 50 têtes de bétail ! Est-ce possible ? Toutefois j’émettrai une petite condition avant de me jeter à l’eau, je veux la garantie qu’en cas de sécheresse, l’Etat nous fournisse du fourrage pour le troupeau.

Au final ce que l’on souhaite est assez simple : au lieu de nous aider tous les mois avec de l’aide alimentaire, pourquoi pas nous aider à reconstruire notre vie d’antan. Nous ne souhaitons pas aller nous installer en ville, nous sommes originaires de cette région, nos racines sont ici. Voilà ! Rapporter ce message en ville, on veut rester et travailler ici, mais donnez-nous les moyens à nous aussi de créer de la richesse en restant chez nous tout en faisant ce qu’on sait le mieux faire depuis des générations ».

Mahdi A.

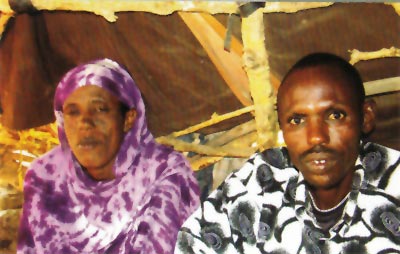

Rencontre avec Kaltoum Bouh Guelleh

La construction de cette route de 40 km n’a pas fait que des heureux. Nous avons rencontré Kaltoum Bouh Guelleh, mariée à Hoche Ahmed Darar. Ce couple âgé respectivement de 29 ans et 30 ans et parents de cinq enfants ne voit pas d’un très bon œil le tracé de l’extension du tronçon RN1, car anxieux pour l’emplacement de leurs maison et restaurant, qui représentent pour eux leur unique gagne-pain.

Kaltoum est une femme dynamique qui a su tirer profit des retombées économiques de la route. Elle habite dans une butte traditionnelle qu’elle a montée avec son mari et tient dans ce même lieu son commerce de restauration. Ce dernier se situe au croisement des routes Ali Sabieh-Tadjourah au lieu dit PK 53.

Fière de sa gargote, Kaltoum Bouh Guelleh a tenu tout particulièrement à être interviewée afin quelle puisse nous relater ses impressions et inquiétudes sur ce nouveau projet de route.

Vous savez, avant que cette nouvelle route voit le jour, ma famille vivait du commerce routier du sel vers l’Éthiopie. Les chauffeurs routiers avaient pour habitudes de se restaurer chez moi. Je servais deux fois par jour : petit-déjeuner et repas du midi. Le trafic routier du sel était intense et cela faisait notre bonheur. Et je peux vous dire que durant cette période la restauration était florissante. Grâce à ce boom économique, j’ai pu mettre un peu d’argent de coté et réinvestir une partie dans le restaurant. Malheureusement quelques temps après, l’Éthiopie s’est mise à produire elle-même son propre sel. Depuis ce jour, notre quotidien est devenu un calvaire car nos clients, qui étaient essentiellement des Éthiopiens, se sont évaporés comme l’eau au soleil. A cela, il faut ajouter le facteur sécheresse qui a durement touché la région depuis 2003. Nous étions livrés à nous-mêmes. Chacun de nous a essayé de s’en sortir tant bien que mal.

A partir de la fin 2006, on a appris que le gouvernement allait construire une nouvelle route et cela nous a redonné espoir. Lorsque les travaux ont effectivement commencé, notre quotidien s’est amélioré de jour en jour. Mon mari, qui était chômeur, a été recruté par la compagnie Colas en tant qu’agent de terrain. Auparavant, il devait parcourir des dizaines de kilomètres pour offrir ses services ou trouver des chantiers de construction et souvent ses efforts étaient vains.

Il est vrai que cette nouvelle route a amélioré notre quotidien mais qu’en est-il des maisons et surtout des commerces situés aux bordures de la route ? Les autorités après avoir constaté l’emplacement de nos huttes, nous ont sommés de quitter les lieux car elles nous ont certifiés que nous nous trouvions sur le tracé de la nouvelle route nationale. Cependant, elles nous ont demandé de nous déplacer vers un endroit situé à plusieurs vingtaines de mètre plus loin.

Comme vous voyez, je ne suis pas la seule, nous sommes une dizaine à tenir des restaurants tout le long de la route. Nous ne sommes pas contre ce projet de construction de tronçon mais inquiets du devenir de nos commerces. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas travailler ne serait-ce qu’une seule journée. Il faut savoir que démonter une hutte, en emportant vos ustensiles de cuisine et vous réinstaller sur un autre site représente une situation qui induit un coût non négligeable.

Nous sommes des nomades et nous avons l’habitude de nous déplacer continuellement. Cependant nous aurions voulu que le gouvernement ou les sociétés contractantes nous dédommagent du manque à gagne r équivalent à une semaine de travail, soit une somme symbolique de 20 000 fdj. Ils devraient prendre des mesures compensatrices ou d’indemnisation sous forme de soutien financier afin de nous permettre de nous lancer dans d’autres activités car vivre du commerce de la route est synonyme d’accepter un avenir en pointillet. Les pouvoirs publics devraient être plus attentifs et à l’écoute des populations de l’arrière pays comme nous, victimes souvent des calamités naturelles.

Quant à l’avenir, je m’interroge énormément sur le devenir non seulement de mon foyer mais également celui des nombreuses familles qui se trouvent dans la même situation que la mienne. Il est vrai qu’aujourd’hui mon mari travaille et que son salaire permet d’améliorer notre quotidien mais dans quelques mois, après que les travaux seront achevés : il sera sans emploi et dans ce cas, qu’allons-nous devenir ?

Croyez-moi, je me demande parfois s’il n’est pas opportun pour moi d’aller travailler en ville car avec la route j’ai connu mon lot de haut et surtout de bas. L’exode rural ne serait-il pas la solution de tous nos maux ?

Abdoulrazak Mahamoud Djibril

Les adresses courriel ne sont pas affichées.